A volte penso alla storia che ci portiamo dentro. Mi guardo intorno e respiro la bellezza di un Paese, l’Italia, in cui vivo da quando sono nata. Ne conosco i colori, le forme, i profumi, le cadenze di ogni dialetto. Riconosco la profonda diversità che ne costituisce l’essenza. Il 17 marzo si celebra l’Unità d’Italia. Dirò una cosa impopolare, ma penso che ciò che ha tenuto unita l’Italia in tutto questo tempo, se mai c’è stato, è l’esistenza di un’assoluta diversità. Siamo diversi ed è in questa diversità che ci siamo sempre riconosciuti. Ma non ne abbiamo memoria.

Siamo un popolo che ha conosciuto l’umana sofferenza. Siamo stati i profughi delle guerre, i braccianti in cerca di lavoro all’estero, gli esuli, i terremotati, i perseguitati in nome della fede. In molti momenti della nostra storia, ci siamo riconosciuti anche nel nostro comune dolore, nelle cicatrici aperte, nella capacità di sapersi rialzare.

Sappiamo che cosa significhi portare addosso il peso di un’etichetta, la sensazione di appartenere ad un Paese che conta “ma non abbastanza”. Ma tutto questo non è servito.

Non è servito se non sappiamo ancora riconoscere la stessa sofferenza in un altro essere umano come noi. Se siamo convinti che l’essere nati in un luogo costituisca un merito.

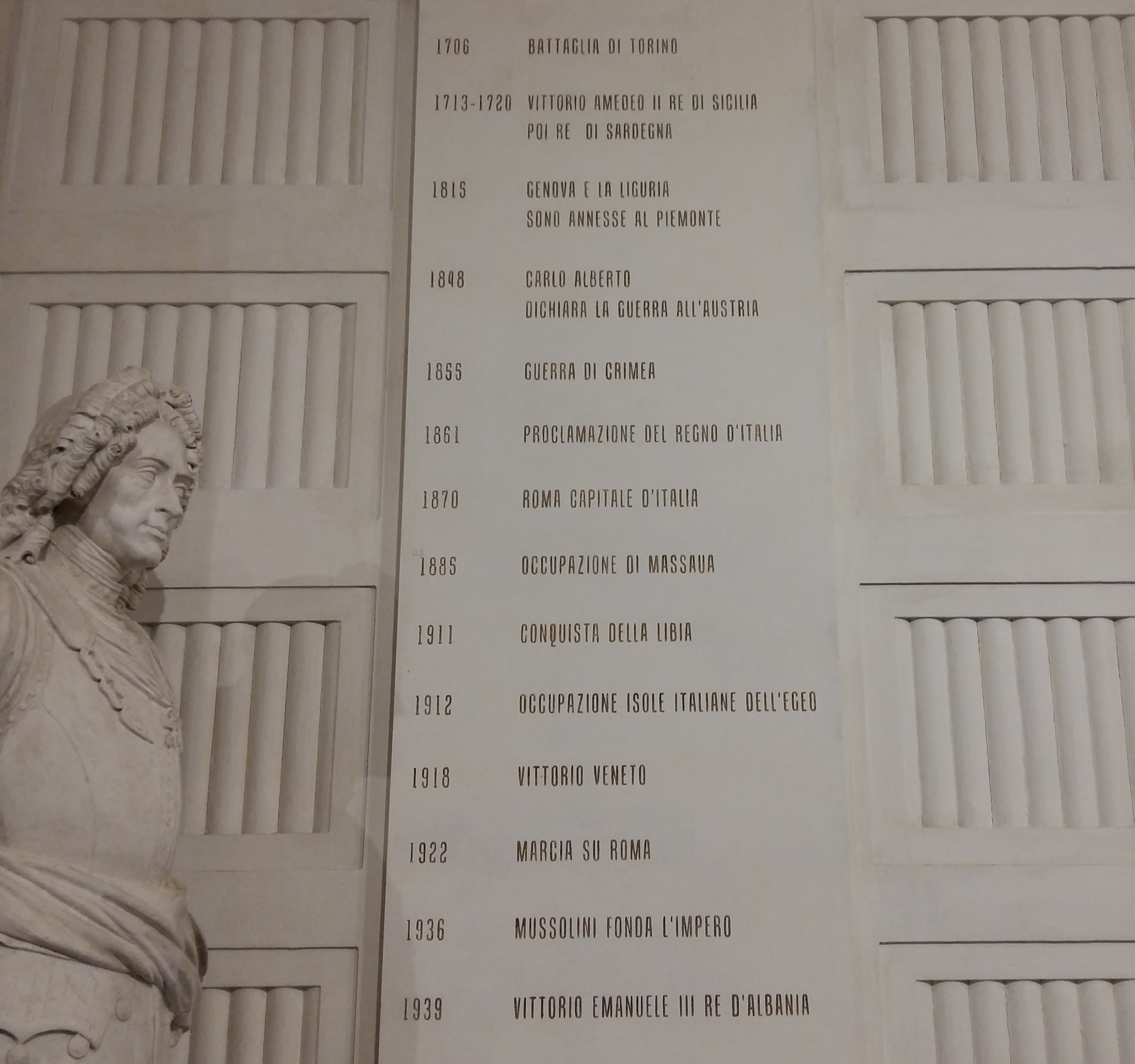

Se solo avessimo consapevolezza della nostra storia, quella vera, del crocevia di culture, dell’intreccio di vite e tradizioni che ha solcato ogni centimetro del suolo che calpestiamo, capiremmo che ciò che accade oggi è il naturale proseguimento di un cambiamento perenne che ci ha sempre attraversati. La differenza è che oggi vogliono convincerci che questo sia un problema da risolvere.

Non è la diversità a contrapporre gli individui, ma la divisione. Una divisione che si alimenta ogniqualvolta permettiamo che sia il giudizio a segnare i confini, a determinare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ogni volta che la parola diverso, invece di una constatazione, diventa un’offesa.

E che dire della scuola, della quale millantiamo l’unità di intenti di farne una comunità mondiale e, invece, ci arrendiamo alla conta degli alunni stranieri, alla loro equa suddivisione?

Vengono considerati numeri e invece sono alunni e alunne. Futuri cittadini del mondo. Come noi. Ius scholae, ius soli … che differenza fa? C’è davvero bisogno di una legge per sancire il diritto di ciascuno ad essere com’è? Ma dimenticavo. Il problema non è chi è. Il problema è chi paga. È un vero peccato che il consumismo non sia legge, forse ci avremmo prestato più attenzione. E forse avremmo messo anche sul giusto piatto della bilancia il diritto di avere un pasto caldo e quello di comprarsi il nuovo Iphone.

Ma dico sciocchezze. Noi lavoriamo. Certo. In molti casi con un contratto che non viene adeguato da anni, con prospettive di rinnovo incerte e con un livello di scolarizzazione sproporzionato rispetto alla maggioranza delle professioni intraprese.

L’ingiustizia è ingiusta, ma per alcuni è più giusta.

Che cosa ci spaventa? Che un marocchino, albanese, tunisino, francese, brasiliano, portoghese, giapponese possa sentirsi italiano? Che possa desiderare di giocarsi la vita su un terreno alla pari, pur essendo consapevole della sua, e della nostra, diversità? Oppure è proprio questo a farci paura, l’idea di confrontarsi da pari a pari, da essere umano ad essere umano?

Teniamoci stretta la nostra diversità, ma anche la nostra capacità di prenderci cura gli uni degli altri, in qualsiasi circostanza.

Durante la guerra, la casa di mia nonna venne occupata dai tedeschi. Tra di loro c’era un ragazzo appena ventenne. Non sapeva perché fosse stato mandato lì, in quel paesino di collina, e non sapeva nemmeno chi fosse davvero il suo nemico. Una donna incinta, mia nonna? Oppure mio nonno, un calzolaio che lucidava le scarpe con la saliva? Quando l’Italia venne liberata, disse loro che, se fosse tornato a casa vivo, avrebbe mandato notizie, sperando un giorno di poterli rivedere. Non scrisse mai. Mia nonna mi ha parlato di lui, lo ha ricordato fino all’ultimo dei suoi giorni. Non era italiano. E nemmeno tedesco. Per lei era solo Villy. Voglio dire che anche nell’Italia occupata e vessata ci sono stati spazi di umanità oltre il diritto ed oltre il lecito. Che cosa è cambiato oggi? Abbiamo fatto l’Italia. Ora bisogna perseverare nel fare gli italiani.

Monica Betti, insegnante di Scuola dell’infanzia